Sport

Shot in the Dark

Come la salute mentale degli atleti è diventata, finalmente, argomento di discussione nel mondo NBA, e non solo

Tratto dalla rivista N.06

A cura di

Lorenzo Marsicola

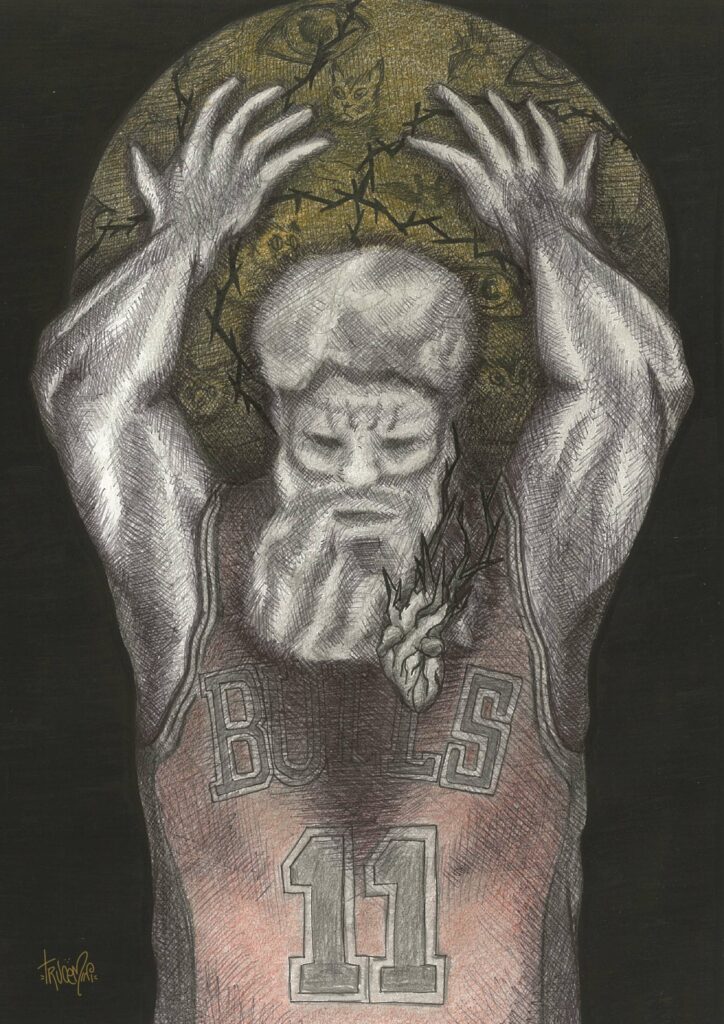

Immagini di

Susanna Vecchi

☝🏻 Abbonati a Ratpark Magazine

☝🏻 Condividi se ti è piaciuto!

“Ciao, la notte del 30 luglio è stata una delle più difficili della mia vita. La mente è andata al buio, ero consapevole che quella fosse la direzione, ma mai avrei pensato di non avere sotto mio controllo la situazione. Un giorno, quando sarà il momento opportuno, vorrei condividere in toto la mia esperienza per aiutare chi sta vivendo condizioni simili.

Fino ad allora manterrò il riserbo, per rispetto verso la mia famiglia e verso me stesso, dato che sto ancora lavorando sulla mia salute mentale. Sono però orgoglioso di dire che sto molto meglio, giorno dopo giorno. Volevo rendere pubblico questo messaggio oggi perché la mia carriera NBA è giunta alla fine […]. So che il modo in cui sono andate le cose è stato duro [da accettare ndr] ma mai avrei immaginato che l’anno prendesse una piega del genere. Avete un’incredibile organizzazione [alle spalle ndr] con Koby e JB che sono stati estremamente rispettosi e comprensivi, preoccupandosi per me.”

Così Ricky Rubio, giocatore di basket spagnolo che ha militato per dodici anni in NBA, annunciava il ritiro dal basket. Prima di questo messaggio, Rubio era fermo dal 5 agosto 2023 per “problemi di natura personale”, stando a quanto dichiarato dal front office della squadra per la quale giocava: i Cleveland Cavaliers.

L’addio di Rubio, per molti, è stato un fulmine a ciel sereno o, perlomeno, è stato inaspettato. A trentadue anni un giocatore NBA di buon livello ha ancora davanti almeno un paio d’anni di carriera; a maggior ragione Rubio, che, per chi non seguisse la lega statunitense, è un giocatore che ha sempre fatto della tecnica e della visione di gioco le sue armi principali, senza mai aver bisogno di tanta esplosività muscolare, come molti altri giocatori NBA. Ma ciò che veramente ha sconvolto il pubblico NBA, statunitense e non, è stata la disarmante sincerità con cui Ricky ha parlato per la prima volta pubblicamente della propria salute mentale.

Una questione che negli ultimi anni sta venendo a galla sempre con maggior forza nel mondo dello sport americano in generale. Ma in particolare in NBA, dove negli ultimi anni i casi vanno moltiplicandosi e dove, pian piano, il problema sta facendo breccia in quella specie di velo di Maya che separa gli atleti dal resto del mondo: un grido d’aiuto, come a dire: “guardate che siamo umani anche noi”. Un fenomeno che, a pensarci, cozza con l’immagine attuale degli sportivi: non più persone, ma quasi entità separate dal mondo.

Sarà per i salari da capogiro, per gli impegni costanti che, di fatto, impediscono loro di avere una vita “normale”, sarà per la costante esposizione al pubblico, sia dal vivo sia tramite i social. Ma un atleta non è una macchina, anzi, proprio a causa della continua esposizione al pubblico, e quindi alle critiche, alle discussioni, è costantemente sotto pressione, mentale, oltre che fisica. E troppo spesso si tende a dimenticare che stiamo parlando di ragazzi, anche molto giovani.

In particolare nel contesto NBA, si tratta spesso di giovani che non hanno i mezzi culturali per affrontare una pressione di questo tipo senza ripercussioni. Un giocatore NBA disputa, come minimo, 82 partite all’anno. Senza contare eventuali partite di play-off al termine stagione. E le partite sono quasi sempre ogni due giorni, se non in giorni consecutivi. Magari una in casa, a Dallas, e l’altra fuori casa, a New York, che implica dover giocare una sera, prendere l’aereo la notte stessa per essere nella Grande Mela il giorno successivo. Aggiungete a questo tutta la parte di preseason, di preparazione estiva, che dura circa un mese. I momenti liberi sono rarissimi. E anche quando ci sono, l’atleta è sempre sotto l’occhio vigile di stampa e pubblico.

Quella di Rubio non è la sola testimonianza. E quel che stupisce è la vicinanza nelle parole, nelle espressioni e nella sensibilità dimostrata da giocatori che vengono da contesti molto diversi rispetto allo spagnolo. Prendiamo ad esempio DeMar DeRozan, da Compton, California: giocatore dei Chicago Bulls, ai tempi ai Toronto Raptors. Il 17 febbraio 2018 DeMar scosse l’intera lega con un tweet in cui per la prima volta ammetteva di soffrire di depressione. Poco dopo tornò sull’argomento, sempre nel febbraio del 2018:

“Soffro di depressione e ansia sin da quando ero bambino. Il basket mi ha aiutato nei momenti difficili ma siamo comunque tutti umani alla fine della giornata. È una di quelle cose che non puoi descrivere. Tutti quanti noi sentiamo sensazioni positive e negative… A volte servono per dare il meglio di te, altre volte il mondo è come se ti schiacciasse. Ecco perché io guardo tutte le persone allo stesso modo, non faccio mai differenze, non mi interessa chi sei, puoi essere l’uomo più importante o insignificante del mondo. Sei comunque uguale a me”.

Altro esempio recente è quello di Kevin Love, ex stella dei Cleveland Cavaliers, ad oggi in forze ai Miami Heat, che nel marzo del 2018 ha pubblicato un lungo racconto della propria condizione su The Players’ Tribune.

“Arrivai ad un punto in cui ero semplicemente paralizzato dalla depressione. E ovviamente, non voglio mica mostrare le mie debolezze agli altri, giusto? Stavo rinchiuso nel mio appartamento, nessuno poteva vedermi soffrire. Le uniche volte che uscivo di casa era per andare ad allenarmi, perché era l’unico posto in cui sentivo di stare aggiungendo un qualche valore al mondo. Con chi mi stava vicino facevo una faccia impavida. Ma questa finzione è difficile da portare avanti. Il futuro iniziò a sembrare senza scopo. E quando arrivi al punto di perdere la speranza, lì è quando l’unica cosa che riesci a pensare è: ‘Come posso far andare via questo dolore?’. Non penso ci sia molto altro da dire. Se non fosse stato per un paio dei miei amici più stretti, non so se sarei qui oggi a raccontare questa storia. Il 99.9% delle persone nella mia vita probabilmente non sanno quanto male sono stato. Ma per quanto sia difficile per loro sentirlo, sento di dover confessare queste cose per le persone che potrebbero essere in una situazione simile alla mia, in questo momento”.

Questi che vi ho elencato sono forse i casi più famosi e che per la prima volta hanno seriamente costretto la lega e le varie franchigie a discutere seriamente di come aiutare i propri atleti. Già in passato c’erano stati esempi scioccanti, come quello di Dennis Rodman, ex stella dei Chicago Bulls di Michael Jordan, che nel ’93, mentre militava nei Detroit Pistons, tentò di suicidarsi nel parcheggio dell’arena. O quello di Delonte West, ex cestista dei Cleveland Cavaliers e dei Dallas Mavericks, che nel gennaio del 2020 fu ripreso mentre veniva arrestato in strada a Washington, dove viveva senza fissa dimora, dopo aver sostanzialmente perso tutto a causa di un grave disturbo bipolare mai curato. Tuttavia, duole dirlo, non è ancora stato attuato nessun provvedimento concreto.

Il problema non si limita ovviamente al mondo NBA. Casi celebri possono essere ritrovati in quasi tutti gli sport. Le soluzioni, però, non sono così ovvie. Certo, da una parte la lega all’interno della quale si muove un atleta, così come la società sportiva o federazione che sia, hanno il dovere di intervenire e supportare i propri atleti. Dall’altra, però, serve, anche se entriamo probabilmente nel campo dell’utopia, rivedere la mole gigantesca di impegni che un atleta ha nel corso della propria carriera, la pressione mediatica costante, l’esposizione continua a critiche, insulti, minacce. E, infine, la stessa concezione di sport: non siamo di fronte a delle macchine, né a dei supereroi.

Quelli che corrono con una palla di fronte ai nostri occhi, o che corrono i cento metri o lanciano un peso, sono esseri umani. Ben pagati, allenati al limite della perfezione, famosi, ammirati, desiderati. Ma pur sempre umani.